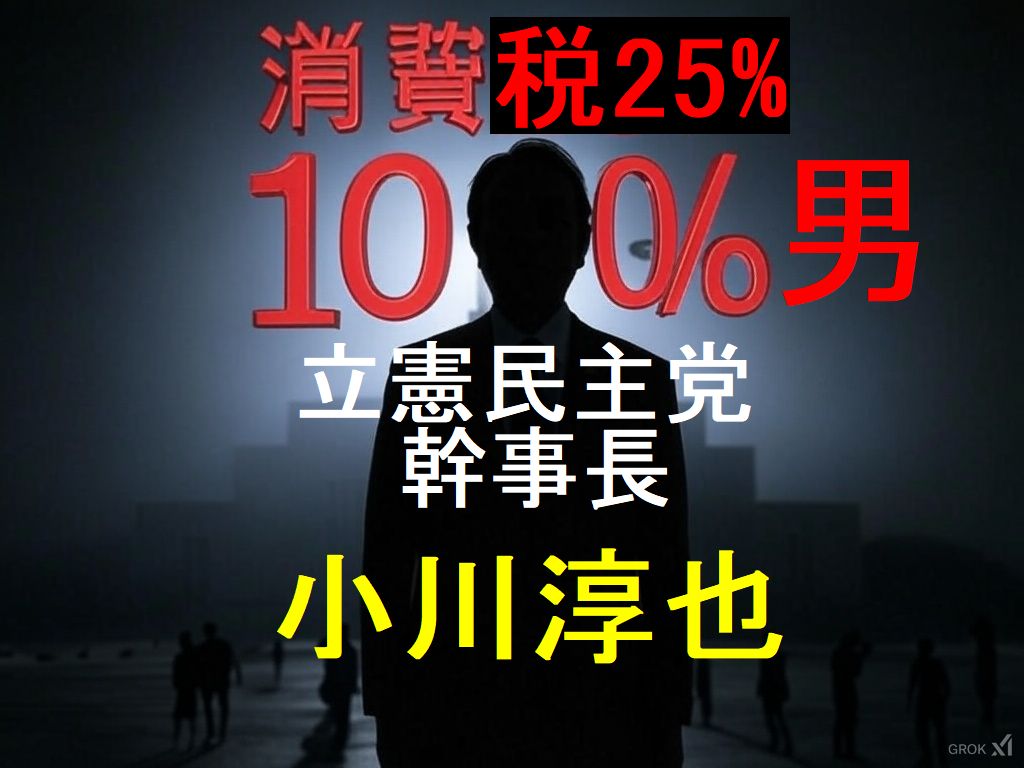

小川淳也の涙と暴君的増税論:消費税25%・100%、所得税70~80%で国民を締め上げる立憲幹事長の闇

立憲民主党の幹事長、小川淳也氏が掲げる消費税「最低でも25%必要」「将来的には100%も視野に」という主張は、もはや暴君の域に達している。2025年2月23日、ネット番組「ReHacQ(リハック)」に出演した彼は、涙を流しながら日本の未来を語ったが、その裏で飛び出した「昔の所得税は70%とか80%だった」という発言が、さらなる火種となった。これらの増税路線は、国民生活を圧迫し、希望を奪う恐ろしい政策だ。「子どもたちに残したいのはお金じゃない」と泣いた小川氏だが、彼の言葉とは裏腹に、消費税25%で日常品が跳ね上がり、100%なら価格が倍になる現実が待っている。かつて将来を嘱望され、自民党の不正に鋭く切り込んだ彼は、今や国民を苦しめる増税主義者に堕ちた。このブログでは、「ReHacQ」での涙と発言に焦点を当て、小川氏の変貌とその裏に潜む闇を徹底解剖する。

「ReHacQ」での涙とその裏に隠されたもの

「ReHacQ」の動画「【ひろゆきvs立憲幹事長】前代未聞…突然の涙の訳は?」で、小川氏はひろゆき(西村博之氏)や社会学者の西田亮介氏と対談。「次世代に何を残すべきか」というテーマで議論が進む中、彼は感情を抑えきれなくなった。

「子どもたちに残したいのはお金じゃない。信頼し合える社会、攻撃し合わない社会、安心して暮らせる社会、希望が持てる社会だ」

と声を詰まらせ、涙を流した。この場面は確かに劇的で、立憲民主党の公式Xアカウントが「小川淳也幹事長が涙の熱弁」と切り抜いて拡散したほどだ。一部の支持者からは「本気で日本を良くしたい気持ちが伝わる」と擁護された。

だが、この涙は多くの視聴者に偽善的と映った。YouTubeのコメント欄は「泣いても何も変わらない」「具体策がないのに感動を押し付けるな」と批判で埋め尽くされ、Xでも「小川淳也の涙はパフォーマンス」「立憲らしい空虚な訴え」との声が飛び交った(@futaro08689983, 2025年2月25日)。なぜこれほど反感を買ったのか?それは、彼の涙が具体的な政策や実行力に裏打ちされていないからだ。政治家なら感情でなく、現実的な解決策で国民を納得させるべきだ。涙を流す姿は、むしろ彼の無力さを際立たせただけだった。

「所得税70~80%」発言と消費税増税の暴論

さらに問題なのは、「ReHacQ」で飛び出した「昔の所得税は70%とか80%だった」という発言だ。ひろゆき氏が相続税100%の非現実性を指摘した際、小川氏は反論としてこう述べた。

「かつて日本は高度経済成長期に、高額所得者の所得税が70~80%だった時代があった。それでも経済は回っていたし、社会は成り立っていた。今の税率が低すぎるだけだ」

これは、彼が消費税25%や100%に加え、過去の極端な所得税率を復活させる可能性すら示唆する発言だ。

警告:しかし、この主張は現実を無視している。確かに、戦後から1970年代初頭まで、最高所得税率が70~80%に達した時期があった(国税庁「税制の歴史」)。だが、それは戦後復興や高度成長という特殊な時代で、企業収益が急拡大し、国民所得が右肩上がりだったからこそ可能だった。

当時は消費税もなく、国民負担率は約20%(1965年、財務省資料)と低かった。対して今は、実質賃金が低下し、国民負担率が46.5%(2023年度)に達する中での増税論だ。消費税25%なら、ハンバーガー1個400円が500円に、100%なら800円になる。所得税70%が復活すれば、中間層すら働く意欲を失うだろう。Xでも「小川淳也は国民を奴隷扱いする気か」「昔の税率を今持ち出すのは狂気」との批判が殺到した(@phkxx207f, 2025年2月25日)。

ひろゆき氏が「そんな税率なら誰も頑張らない」と切り込んだのも当然だ。小川氏の「過去に戻ればいい」という発想は、現実の国民生活を無視した暴君的思考でしかない。彼の涙が「子どもの未来」を憂うものなら、なぜこんな非現実的な増税を押し付けるのか?その矛盾が、彼への不信感を増幅させている。

かつての小川淳也:国民の希望だった時代

小川氏が今のような批判の的になる前、彼は全く違う評価を受けていた。2005年に初当選し、民主党政権時代に財務大臣政務官を務めた彼は、鋭い質問と誠実さで知られていた。特に2011年のドキュメンタリー映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』では主役級の扱いを受け、将来を嘱望される政治家として脚光を浴びた。映画では、自民党の不正疑惑や官僚の壁に挑む姿が描かれ、「国民のための政治」を掲げる若手議員として多くのファンを獲得。当時のXでは「小川淳也は日本の希望」「自民に忖度しない姿勢が好き」と絶賛された(@hope_japan2011, 2011年9月15日)。

国会での彼の質問は、自民党の不正に鋭く切り込むものだった。例えば、2018年の森友学園問題では、財務省の公文書改ざんを追及し、「国民の税金を守る」と力強く訴えた。この頃の小川氏は、増税を押し付ける政治家ではなく、既得権益に立ち向かう改革者だったのだ。

変貌の軌跡:権力に取り込まれたのか?

だが、その小川氏がいつからか変貌した。立憲民主党結党(2017年)後、彼は党内で地位を上げ、2023年に幹事長に大出世。しかし同時に、発言が与党寄り、あるいは権力を肯定するトーンに変わっていった。2023年の「朝まで生テレビ」では「人口減は最大の希望」と発言し、少子化を肯定するような姿勢を見せた。さらに、「消費税は最低でも25%必要」「将来的には100%も」と言い出し、「所得税70~80%」を懐かしむ発言まで飛び出す始末。かつての「国民目線」は消え、今や国民を締め付ける増税主義者へと堕ちた。

なぜこうなったのか?私の予測では、以下の3つの要因が絡んでいる。

- 権力への迎合

幹事長という要職に就き、党内での地位を保つため、財務省や与党の意向に寄り添うようになった可能性が高い。財務省は財政再建を名目に増税を強く推しており、小川氏はその代弁者に成り下がったのかもしれない。かつての反骨精神は、権力の甘い誘惑に負けた結果、失われたのだろう。 - 現実との妥協

野党として政権を取る現実的な道を模索する中で、「夢物語」ではなく「現実的な増税」を掲げる路線に転換した可能性もある。しかし、それが国民の苦しみを無視した暴君的発想に繋がったのは、彼の判断ミスだ。 - 思想の硬直化

小川氏は元々、北欧型の社会保障に憧れていた(毎日新聞インタビュー, 2018年)。だが、その理想を日本に当てはめる過程で、現実的な調整を怠り、極端な増税論に固執するようになった。涙を流すほど熱く語る一方で、柔軟性を失った彼の思想は、国民から乖離するばかりだ。

増税路線の恐ろしさと具体策の欠如

小川氏の増税路線—消費税25%~100%、所得税70~80%—は、国民生活を破壊する恐ろしさを持つ。現在の消費税10%でも家計は圧迫され、総務省の家計調査(2024年)では2人以上世帯の消費支出が月平均28万円と低迷。25%になれば日常品が跳ね上がり、100%なら価格が倍だ。所得税70%が復活すれば、中間層までが働く意欲を失う。Xでは「小川淳也に投票したら生活が終わる」「ハンバーガーが800円になる」との声が上がっており(@iloveyoulove777, 2025年2月21日)、その通りだ。

しかも、彼には具体策がない。「信頼し合える社会」を作るため、増税以外に何をするのか?北欧なら教育無償化や医療費軽減が税金の対価として明確だが、小川氏の提案は「再分配の強化」という曖昧なスローガンだけ。立憲の公式サイト(cdp-japan.jp)を見ても具体性は乏しく、2023年の「消費税還付法案」すら財源が不明瞭だ。Xでも「増税前に自公の無駄遣いを正せ」との指摘が飛び交うが(@kalipercf, 2025年2月26日)、小川氏は答えられない。涙を流す前に、現実的なプランを示すべきだ。

涙への批判と国民不在の政治家

「ReHacQ」での涙に対し、視聴者の反応は冷ややかだ。「政治家が泣くのはプロ失格」「消費税100%や所得税70%を言うなら血も涙もない」との声が大半。リハックの視聴層は論理的な議論を好み、感情頼みの小川氏は場違いだった。Xでも「リハックに出るべきじゃなかった」「新自由主義者にボコボコにされた」との投稿が目立つ(@hope_japan2025, 2025年2月24日)。彼の涙は、かつてのファンすら遠ざけた。

小川氏を否定する理由は、彼が国民不在の政治家に成り下がった点だ。増税を押し付け、「人口減は希望」と言い放つ姿勢は、国民の生活や未来を軽視している。自民の不正を追及していた頃の鋭さは失われ、今や与党の補完勢力と化している。立憲がこの路線を続けるなら、国民の支持はさらに離れるだろう。

結論:涙と増税では国は救えない

小川淳也氏の「ReHacQ」での涙と、消費税25%・100%、所得税70~80%という暴論は、彼が国民を苦しめる暴君へと堕ちた証だ。かつての期待の星は、権力に取り込まれ、増税主義に染まり、恐ろしい考えを持つ政治家に変わった。なぜ変わったのかは、権力への迎合と現実との妥協が大きいと私は予測するが、いずれにせよ彼に日本の未来を託せない。涙で感動を誘う暇があるなら、具体策で国民を救うべきだ。小川氏と立憲民主党に必要なのは、感情ではなく結果だ。それがなければ、彼らは過去の遺物に終わるだろう。

コメント